商標権は知的財産権の中でも一般的に出願へのハードルが低いイメージがあり、専門家に頼らず自力で手続きを進めてみようという方もおられるでしょう。しかしながら商標は登録さえできれば権利を行使できるというものではありません。

商標には登録区分というものがあり、区分の指定を誤るとビジネスにおいて後々まで尾を引くようなマイナスの影響を及ぼすことがあるのです。この記事では商標登録区分に関する概要や注意点について解説していきます。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。商標の登録区分とは?

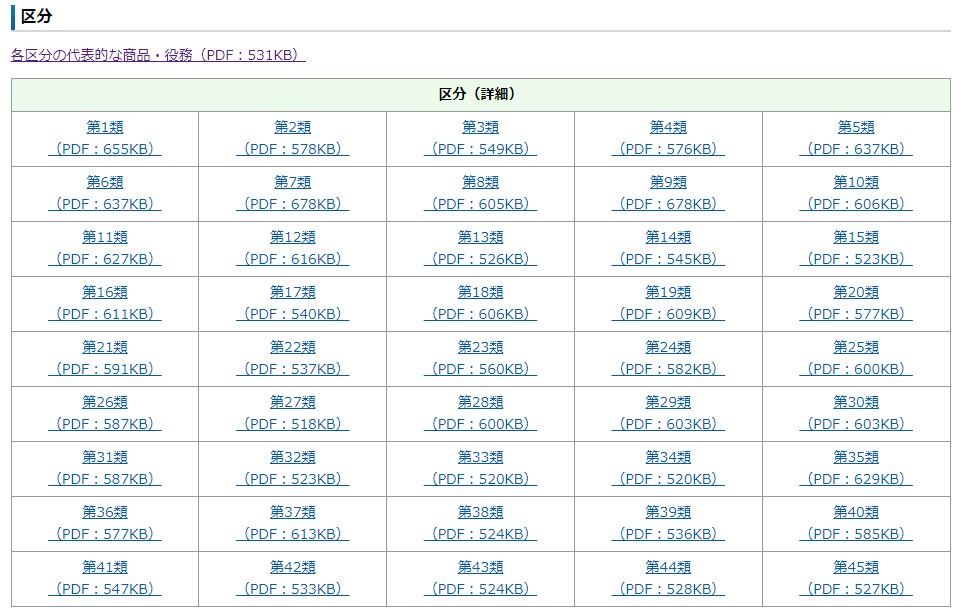

特許庁のホームページで公開されている「類似商品・役務審査基準」。役務とはサービスのことであり、第1類〜第34類までが商品、第35類〜第45類をサービスとして細かなカテゴリに分けられています。

引用:特許庁

商標出願における登録区分とはこの商品・サービスのことを指し、出願商標がどの区分に属するかを指定する必要があります。

そもそも商標権とは、その登録商標を完全に独占できる権利ではありません。出願人が出願時に指定し、認められた商品やサービスの区分においてのみ権利を保有できるのが商標権なのです。

2.区分が違えば同一商標でも権利を得られる?

それではまったく同じ商品名であったとしても、区分が違えば他者が同一の商標権を得ることはできるのでしょうか?その答えは、「可能な場合もあれば、不可能な場合もある」です。

実は、特許庁内の実務では、審査の便宜のため、商品の生産部門、販売部門、原材料、品質等において、それぞれ共通性を有する商品を、又は役務の提供手段、目的若しくは提供場所等において、それぞれ共通性を有する役務をひとくくりにした「類似群コード」を運用しています。

そして、別の「区分」であっても同一の「類似群コード」が付された商品・役務は類似として取り扱うことにしています。

2-1.登録が認められるケース

同一商標であっても登録が認められる場合の大まかな要件は、「すでに登録済みの商標とは異なる類似群コードが付された商品またはサービスであるケース」です。

たとえば食品会社Aが「ABCD」という第29類「加工した肉製品」(類似群コード:32F01)の商標を登録したとします。一方、保険会社Bは同一表記である「ABCD」で、第36類「保険の引き受け」(類似群コード:36C01)の商標を出願しました。

両者は類似群コードが異なるため、後続の保険会社Bは「第36類」において「ABCD」の商標を登録できる可能性が高いでしょう。

2-2.登録が認められないケース

「すでに登録済みの商標と同一の類似群コードが付された商品またはサービスであるケース」や、「異なる類似群コードが付されていても、互いに類維すると推定されているもの」がこれに該当します。

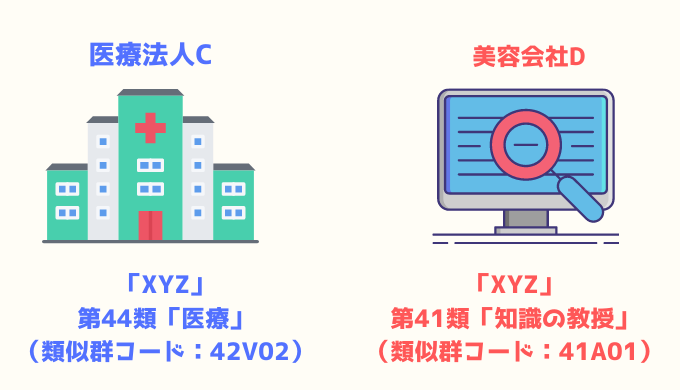

たとえば医療法人Cが、新しい病院を開院するにあたって「XYZ」という屋号の商標を第44類「医療」(類似群コード:42V02)について登録したとします。

一方、美容会社Dは理美容誌向け情報サイトの開設に向けて、同じく「XYZ」という名称を第41類「知識の教授」(類似群コード:41A01)について商標出願しました。

このケースでは後続である美容会社Dの商標登録は認められない可能性があります。なぜなら医療法人Cが商標登録を行なった類似群コードである「42V02」と、美容会社Dが出願時に指定した類似群コードである「41A01」とは特許庁により類似である(備考類似といいます)として取り扱われているためです。

また、2-1.で解説した商標登録が可能な例も決して確実であるとは言えません。たとえば食品会社Aが「動物性の食品」などの商品区分である「第29類」以外にも、複数の区分で商標登録を行なっていたケースです。

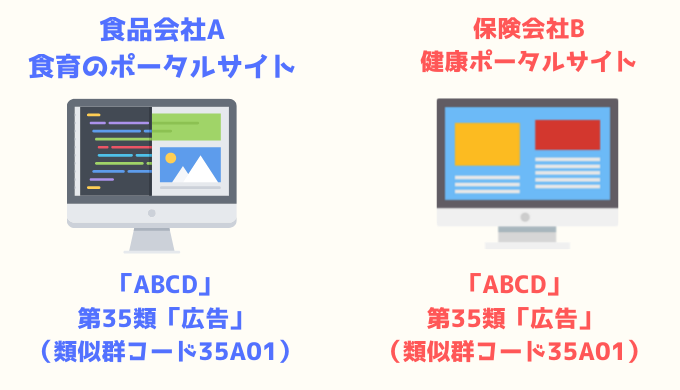

食品会社Aは自社の食品を通じて食卓を豊かにすることをコンセプトに食育のポータルサイトを運営することになりました。目玉商品でもある加工食品「ABCD」をサイトの名称などにも活用し、将来的には広告収入も得たいと考えます。そこで第35類「広告」(類似群コード35A01)でも商標を登録しました。

一方、保険会社Bも自社の保険商品「ABCD」をコンセプトにした健康ポータルサイトの開設を計画し、同じく広告による収益化を期待して出願時に第35類「広告」(類似群コード35A01)も指定することにしました。

このケースでは両社ともに類似群コードが一致しているため、後続の保険会社Bのが第35類「広告」において商標「ABCD」の登録が認められるケースは極めて低いと言えます。

さらに、「類似群コードが異なる」場合でも例外があります。たとえば対象となる商標があまりにも有名であり、誰もがその商品名を聞いたりロゴマークを目にしたりするだけですでに商標登録がされている事業を思い起こせる場合。こうしたケースでは類似群コードとは関係なく商標登録が認められないこともあります。

商標区分の注意点

晴れて商標が登録された後にも、商標区分にはさまざまなリスクが潜んでいます。たとえばアパレル会社Eが自社の洋服においてブランド名のロゴマークを商標登録したとします。

指定区分は第25類「洋服、ベルト、靴」(類似群コード: 17A01、21A01、22A01)。洋服だけでなく雑貨も組み合わせたトータルコーディネートを実現できることで人気を博し、多くのメディア取材も受けて一躍有名ブランドとなりました。

そんなある日、同社のデザイナーは当該ブランドのロゴマークを冠したバッグがECサイト上で無断で販売されている事実を知ります。デザイナーは商標権を侵害されたとして訴訟を行なうことにします。

しかしながら結果として訴訟を行なうことはできませんでした。バッグがアパレル会社Eの商標権の範囲に含まれていなかったためです。

アパレル会社Eが商標登録を行なったのは「洋服、ベルト、靴」(類似群コード:17A01、21A01、22A01)。しかしながら第18類「バッグ」の類似群コードは21C01)。

区分が異なる上に、特許庁の基準では類似群コードも異なります。つまり商標権を侵害していることにはならないという判断が下されてしまったのです。

商標区分の調べ方

出願を検討している商標が他者によりすでに登録されていないか、すでに登録されている商標であっても同一または類似した区分に該当しないか、といった情報を調べる方法があります。

特許情報プラットフォーム「J-Plat Pat」の商標検索です。ここで商標にまつわるキーワードや類似区分などを確認することができます。

しかしながら出願予定の商標が「J-Plat Pat」の検索で見当たらない場合でも、登録が認められないケースは数多くあります。審査期間は早期審査制度を活用しても2〜3ヶ月、通常では13〜14ヶ月程度の期間がかかるため、弁理士などの専門家に相談した上で可能な限りリスクを回避することが望ましいでしょう。

まとめ

商標は登録さえ済ませてしまえばすべての権利を独占できるわけではなく、区分によって行使できる権利の範囲が異なってきます。区分の特定を誤れば今後のビジネスにおいて大きなダメージを受けることにも繋がりかねません。

さらに特許庁ホームページの「類似商品・役務審査基準」は非常に分類が細かく、適切な区分を抜け漏れなく特定するには専門知識が必要です。本業の傍らに独学で知識を蓄えるには限界があります。

現状の事業内容はもちろん、今後の事業展開も踏まえて適切な区分を選択するには弁理士などに相談し、プロの視点で手続きを進めていくことが近道と言えるでしょう。