起業ブームの影響もあって10年前に比べるとスタートアップ企業が資金調達しやすくなりました。その一方で、多額(数億円)の資金調達後に予期せぬ訴訟トラブルなどで経営破綻する企業もあります。

独自の優れた商品や技術があっても、成功しないパターンもあります。この記事では特許権侵害訴訟にあたって、実例をまじえて詳しく解説します。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。勝訴で胸を撫でおろしたマネーフォワード

2017年9月に東証マザーズ上場を果たしたマネーフォワードですが、おそらくはその上場は1年遅れました。その1年前の2016年10月、同業大手のフリーが東京地方裁判所に特許権侵害訴訟を提起したからです。

特許権侵害訴訟の詳細内容

2016年8月にマネーフォワードは、「MFクラウド会計」というサービスの提供を始めました。

転載:https://biz.moneyforward.com/

様々な出入金をどの勘定科目に分類するかはとても煩わしい作業ですが、マネーフォワードは、機械学習を活用した「勘定科目提案機能」を「MFクラウド会計」に搭載し、利用者は提案された勘定科目から適当な科目を選択し入力することが出来るようになったのです。

ところが、同業大手のフリーが、自身の持つ自動仕訳に関する特許権を侵害しているとして、2016年10月に特許侵害でマネーフォワードを訴えたのです。

マネーフォワードにとっては幸いなことに、この特許侵害訴訟は原告であるフリーが敗訴して終了しました。もしマネーフォワードが負けていれば、この後に続いたであろうMFクラウド会計の使用差し止めと損害賠償請求で、マネーフォワードは致命的な痛手を受けたかもしれません。

上場を果たしたキーポイント

現在のベンチャー企業は、スタートアップからの短期間で市場シェアを確保すべく、赤字を続けながら巨額の先行投資を行います。この資金はもっぱら他人資本により賄われ、借入とベンチャーキャピタルなどからの出資に頼ることになります。

この他人資本を返済・償還するには、株式の上場あるいは第三者への売却を行うことになるわけですが、その際、特許侵害の訴訟を抱えているという事実はネガティブに働きます。

マネーフォワードへのフリーの特許侵害訴訟が2017年の7月にフリー敗訴で決着したからこそ、マネーフォワードの上場がその2か月後の2017年9月に新規上場を果たすことが出来たという見方も出来ます。

結果に拘わらず大きな負担となる特許侵害訴訟

特許侵害訴訟が提起されると、どのような影響があるのでしょうか?マネーフォワードは勝訴したにもかかわらず、様々なマイナスの影響があったと勝訴後の記者会見で指摘しています。

訴訟に対する社内リソースの負担大

ベンチャー企業は特に管理部門のリソースが乏しく、訴訟などへの対応を前提としていません。訴訟への対応などでは大人数での対応、外部との交渉などが重なり。管理部門のスタッフがその業務に忙殺されます。

営業や企画部門も応援に駆り出され、本業の業務の遅延などにつながったとしています。訴訟が提起されたことで、社内リソースの負担が増し、本業の遅延につながったと言えます。

評判の悪化によるビジネスそのものへの悪影響

マネーフォワードのサービスは金融機関のインターネットサービスとの連携が必要となりますが、銀行などは、基本的にはサポートしたものの、レピュテーションリスクに敏感であり、今回の訴訟の結果が出るまで行内も動きづらいということがあったそうです。訴訟が提起されたという事実そのものがビジネスに悪影響を与えたのです。

特許侵害が認定されることによる負担の実例

実際の特許侵害の事例はどうなっているか、見てみましょう。

実際に侵害が行われたと判断した場合、知財権者は侵害訴訟を提起することになります。第一審は地裁が担当し、控訴審はすべて知財高裁が担当することになります。

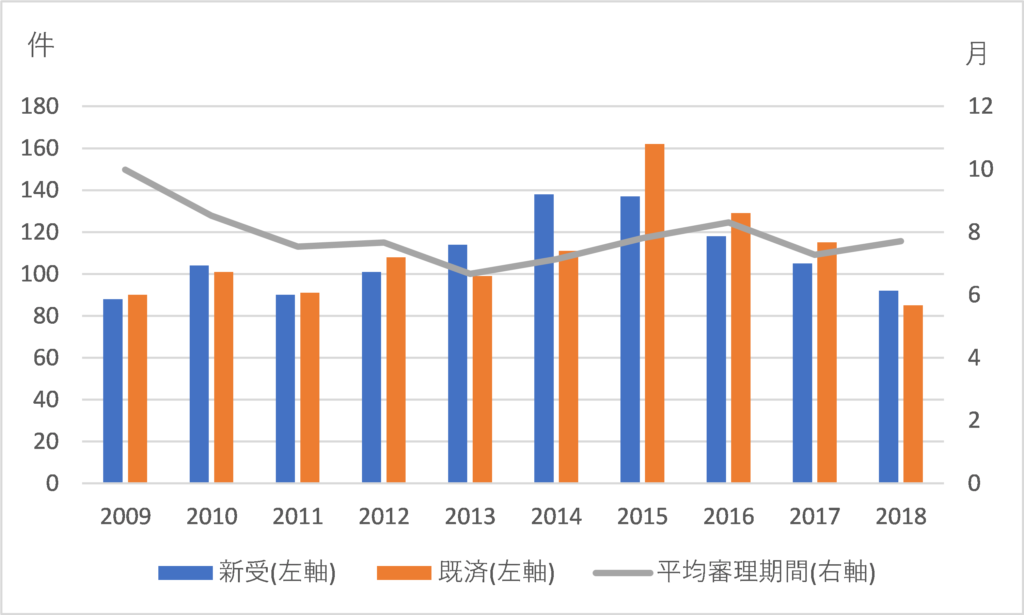

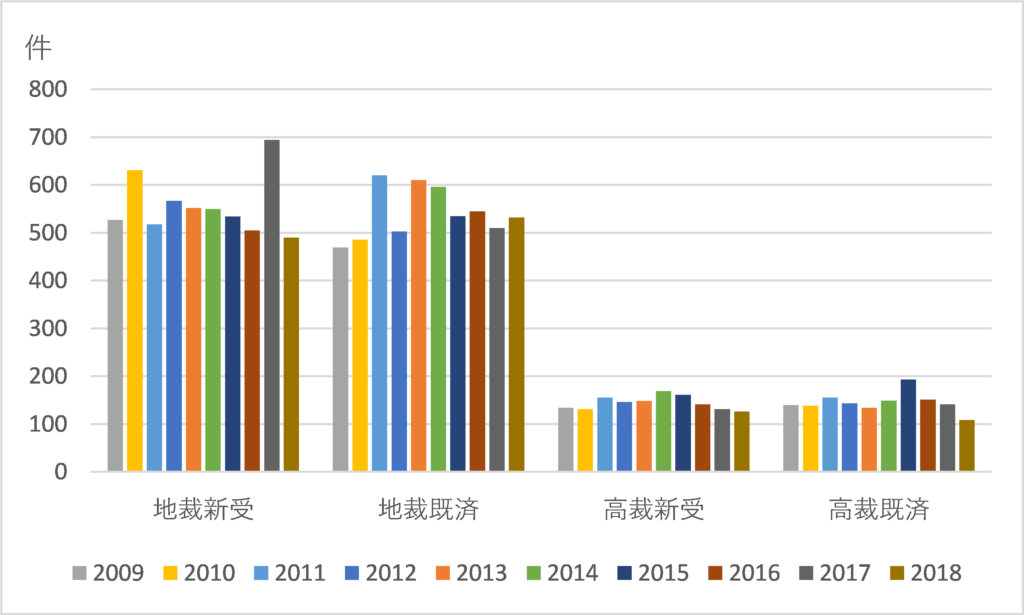

知財高裁が担当した知財関連訴訟の件数の推移をみると、2015年までは全体的に増加傾向にありましたが、それ以降は結審が進んでバックログが減少するとともに件数は減少傾向にあります。平均審理期間は7~8か月程度となっています。

知財高裁控訴審件数推移

図表)知財高裁控訴審件数推移

出所:知財高裁

知財に係る侵害訴訟以外の訴訟(主に損害賠償請求訴訟)は通常の民事事件として扱われます。地裁における訴訟提起は2017年に急伸しましたが、その他の年は概ね500~600件前後で推移しています。平均審査期間は短期化しており、2018年では概ね1年となっています。

控訴審まで進む比率はこの10年平均では27%程度。控訴審の件数は減少傾向にあり、バックログの解消が進んでいます。平均審理期間は7か月程度で横ばいとなっています。

知財関連民事事件の推移

図表)知財関連民事事件の推移

出所:知財高裁

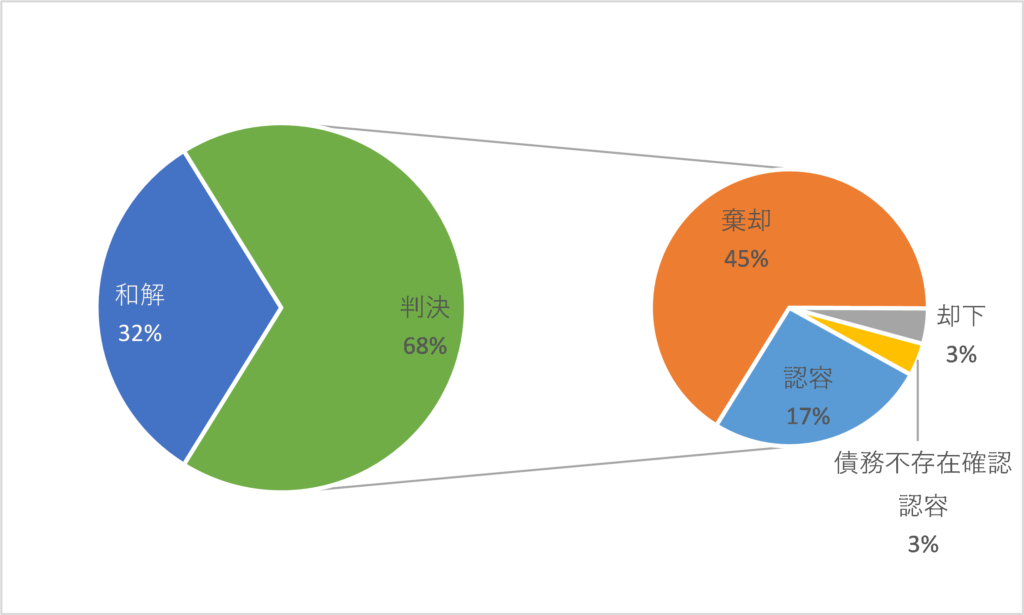

特許訴訟に限った訴訟のうち、68%が判決まで行っており、殆どが和解で決着する米国との顕著な違いとなっています。なお判決の内訳は認容等原告にとって有利な結果が17%、棄却等原告にとって不利な結果が51%です。

原告にとっては、和解の32%のうち、差止給付条項・金銭給付条項なし6%を除く原告に有利な結果26%+判決における有利な結果17%=43%が、有利な結果の期待値である。これは、必ずしも高いとは言えない数字と言えるでしょう。

特許権侵害訴訟の結果

図表)特許権侵害訴訟の結果

出所:知財高裁

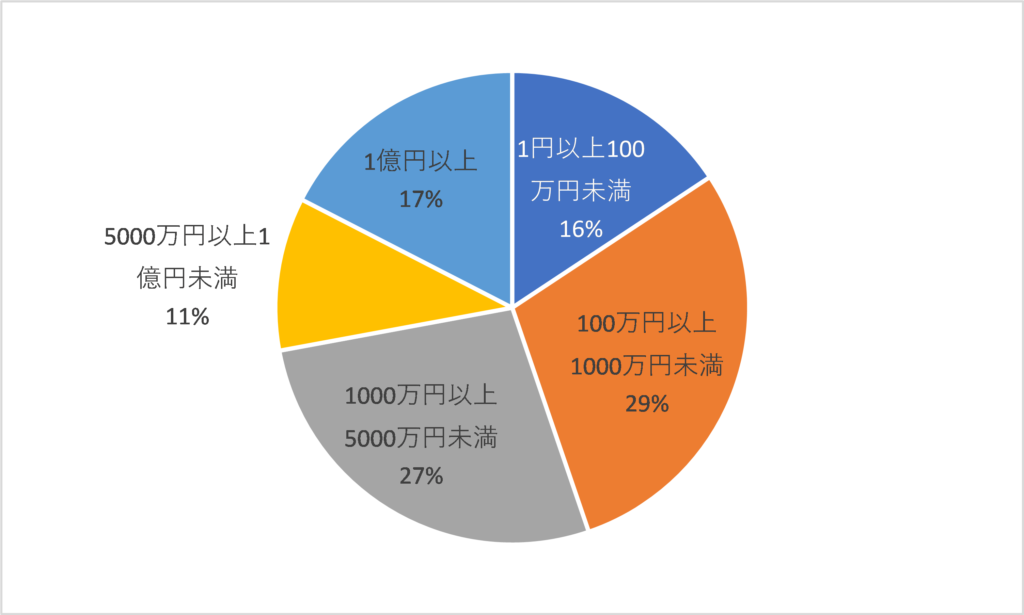

特許訴訟において、和解・あるいは判決において認められた賠償額は概して少なく、1億円以上のケースは全体の17%しかありません。日本において、第一審での特許訴訟関連費用は4千万円から6千万円と言われており、この費用は原告が和解、あるいは勝訴によって得た賠償金により賄われることになるため、この金額はいかにも少ないと言えます。

特許訴訟に係る和解・判決で認められた賠償額

図表)特許訴訟に係る和解・判決で認められた賠償額

出所:知財高裁

原告は、約4割の自身に有利な結果の期待値×認められそうな賠償金額、を見ながら訴訟するかどうかを判断します。なので、日本では知財訴訟の件数が今までは少なかったのです。ところが、こうした原告不利の流れが変わろうとしています。

ビジネス関連発明に関する裁判所判断が原告有利に変化

特に、出願が増加しているビジネス関連発明特許に関して、特許侵害訴訟を通した救済が図られる事例は稀でした。

ビジネス関連発明に係る特許が増加している背景には、対象プログラムの詳細な記載が進み、特許の対象を絞り込むことが行われたことがあります。この結果、プログラムが僅かでも異なれば別の特許として認められてしまうケースが逆に増えていました。

わずかな違いを理由に特許侵害が認められないと、特許権者の開発資金回収が極めて難しくなります。発明の趣旨が最大限評価され、開発資金を、顧客が許容する範囲においてその利用の対価として十分に回収できる仕組みが浸透することが特許の仕組みとして望ましいと言えます。

2019年10月のマネースクエアの2度目の原告勝訴は、ビジネス関連発明特許侵害訴訟に対する裁判所の判断が原告に好意的に変化したことを示すものと考えられます。

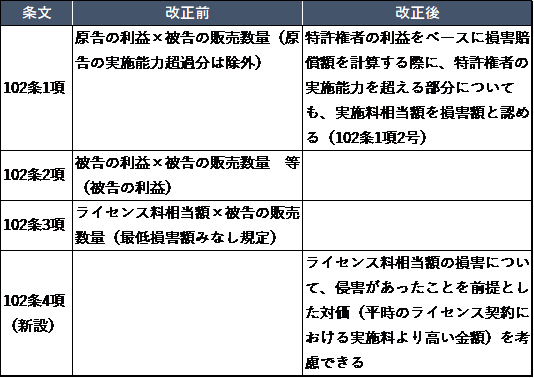

損害賠償金額の増加が見込まれる特許法改正

従来の損害賠償額算定においては、

- 自社の実施能力がキャップとなっていた

- 平時のライセンス契約を前提としていた

などにより、賠償額が低く算定されることが多かったと言えます。昨年の特許法改正施行により算定方法が見直され、損害賠償額がより多く認められる可能性が高まったと言えます。

図表)損害賠償額算定に関する特許法改正(2020年4月施行)

特許権者の実施能力を上回る部分についての損害認定や、侵害があったことを前提とした対価の認定は、あたかも特許権者が、新規技術の発明者という本来の立場でライセンス契約を結んだ際に受け取ったであろうライセンス料を元に計算されることになり、従来よりも認定される賠償額が増加することが見込まれます。

まとめ

今後は原告に有利な判決が出される可能性が増えると考えられ、また認められる賠償額も増加がする可能性が高いと言えます。

侵害訴訟を提起されだけでも大打撃であるスタートアップ企業においては、特許侵害訴訟を受けないようにする細心の注意が必要と言えるでしょう。

特許侵害対策について専門家に相談してみたいという方は、まずは知財戦略顧問サービスについて無料資料請求をしてみましょう。