テレビCMやインターネット、雑誌などの広告上で見かける「特許出願中」というキャッチフレーズ。この言葉が書かれていると、「技術力の高い会社なのだな」と感じる方は多いのではないでしょうか。

あるいは、「なぜ出願中に広告を打つのだろう? ちゃんと特許をとってからアピールすればいいのに」と疑問に思う方もいるかもしれません。

では、企業や団体がどのような目的で特許を出願するのか、特許権を取得することで、どういったメリット・デメリットがあるのかを考えてみましょう。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。特許権とは?

特許とは、わかりやすくいえば発明を保護するための権利です。特許権を取得した者は、自らの発明を他者が無断で実施することを禁止できます。この特許権にまつわる法律を特許法といいます。

特許を出願する目的とは?

先に述べたとおり、特許権は発明を保護することのできる権利ですが、それは特許法の目的を実現するために整えられた手段です。特許法第1条には、特許法の目的として以下の内容が記載されています。

「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」

つまり、「発明の保護と利用の促進をサポートすることで、発明の価値を高めると共にさらなる発明をバックアップし、産業を発達させていくこと」こそが、特許法の最終目的なのです。

国家が発明を「奨励」する意図

では、国内の企業がさまざまな事業を展開する中で、なぜ国をあげて発明を「奨励」するのでしょうか。

そもそも発明には、アイデアや思想など、目に見えない要素が多く含まれています。形ある商品とは異なり、発明することで発明者が必ずしも大きな便益を得られるとは限らないのです。

すると、発明者は自らの発明を外部に漏らさないよう秘密にするかもしれません。しかし、それではせっかくの発明を必要な場面で適切に利用することができなくなってしまいます。

また、第三者が同様の発明をしようと不必要な費用や時間などの投資をすることになってしまうことも考えられるでしょう。これでは市場は発達せず、産業が停滞する悪循環となってしまいます。

このような背景から、発明者に対して一定期間、一定の条件を定めたうえで特許権を与えることで、発明を保護しようという仕組みが整っているのです。

発明が保護されれば、その発明を広く公開して利用を図ることができ、新たなアイデアを人々の共通財産にすることができます。こうした一連のフローにより、技術をさらに高め、産業を発展させていこうという狙いがあるのです。

特許権を取得するメリット

①技術を独占できる

自社で発明した技術を特許出願すると、その技術を独占的に利用できる権利を得られます。

たとえば、特許を取得せずに市場に技術やそれを駆使した製品を販売した場合。その技術は誰にも保護されていないので、他社に真似されてしまったり、真似をした他社にその企業の技術として特許を出願されてしまったりする恐れがあります。

そうなると、これまで研究開発にかけてきた費用が無駄になってしまいますし、せっかくの製品が他社の類似品の売上に負けてしまうかもしれません。さらには、研究開発に携わった社員のモチベーションにも関わるため、企業として、経済面だけでなく人材面でも大きな打撃を受ける可能性があります。

②収益を得られる

他社に対し、自社が特許権を持つ技術のライセンスを許可することで、それによる収益を得ることができます。つまり、自社で開発した製品の売上だけでなく、その技術を他社にも広めることで、技術を発明した対価を得られるのです。

たとえば、技術を発明する力はあっても、設備や人員が足りずコンスタントな製品開発が難しい企業などでは、こうしたライセンス収益が重要となるでしょう。

さらに、自社の技術をライセンス化することによって、他社の特許技術を無償または安価で利用できるクロスライセンス契約という制度もあります。こうした仕組みをうまく活用することで、研究・開発費用を低く抑えながら、技術のさらなる発展を遂げることができるのです。

③技術力をアピールできる

特許を取得すると、自社製品に特許表示をすることができます。特許表示をすることで、自社製品が最先端の技術を駆使して開発されており、その技術力の高さが国からも認められていることをアピールできるのです。

これにより、製品の信頼性を向上させたり、自社のイメージアップに繋げたりといったPRへと繋げることができます。

また、同じカテゴリの安価な他社製品と比較された際にも、特許表示があれば消費者に対して製品の価値をアピールできるでしょう。

特許権の取得は、こうした目には見えない価値を高めることにも繋がるため、商談や資金調達といったビジネスでも有利に駒を進められます。

一方、特許権はこうした広告的役割を担ってくれる反面、取得までに数年の期間をかけることが多いです。ただし、早期審査制度を活用すれば、最速で数か月で特許査定を得られます。

また、特許出願してから1年半はその内容が秘密にされますので、具体的な内容を隠した状態で、「特許出願中」を謳うことができます。

また、1年以内であれば、優先権を行使してその内容と出願日を生かしつつ、改良発明や外国にも出願する機会が与えられています。さらに、特許査定後も分割出願をして複数の特許権を取得して特許ポートフォリオの充実を図ることもできます。

このように、特許を活用したい企業にとって、秘密期間も含めた「特許出願中」のけん制、優先権主張による改良発明の出願、特許権による事業の差し止めを含む権利行使など、状況に応じて最大限の効果を発揮できるように出願をメンテナンスしていくことが重要です。

このような背景から、他社への牽制や技術力のアピールなどを目的に、取得前でも「特許出願中」を謳う企業が数多くあるのです。

特許権を取得するデメリット

①発明内容が公開される

特許を出願すると、出願した際の書類が一般に公開されます。これは、出願内容を登録できたか否かを問いません。

そのため、自社がどのような技術の開発を行っているのか、どのような事業を展開しようとしているのか、といった情報を他社に与えてしまうことにも繋がります。

また、日本で取得した特許権は、日本国内でしか適用されません。そのため、技術を模倣した他社が外国でその技術の特許を出願・取得してしまう可能性もあるのです。国を超えて技術が流出するのを防ぐためには、外国出願も視野に入れなければなりません。

②時間もお金もかかる

特許の出願には、工程ごとにさまざまな費用が必要です。

調査費用

まず、特許を出願する前に、自社が発明した技術と類似または一致する技術が過去に登録されていないかを確認します。これを先行技術調査といい、弁理士に依頼すると調査費用がかかります。

先行技術調査の工程は必須ではありませんし、弁理士に依頼せず自社の社員がになっても構いません。しかし、もし調査をせず類似した技術がすでに登録されていれば、せっかくの出願が無駄になってしまいます。

また、特許にまつわる知識のない人が調査を行っても、精度が低かったり、時間がかかりすぎたりといった問題が発生する可能性もあるでしょう。

ただし、この先行技術調査については、昨今様々なAI検索サービスがリリースされており、開発者や出願人が自らの手で先行技術調査を実施できるようになる日も遠い将来ではないと思います。

出願費用

特許庁に支払う特許出願料は、1万4000円です。しかし、先行技術調査のケースと同様に、特許にまつわる知識を持たない人が出願資料を作成することは容易ではありません。そこで、多くの企業が弁理士に出願資料の作成を依頼します。これにより発生する弁理士報酬は、約20万円~50万円程度が相場であるとされています。

この分野へのAIの活用は調査系の仕事と比べると緒に就いたばかりの状況ですが、最初は弁理士等の専門家を助ける下書きツールとして普及していくものと思います。

登録費用

特許権が認められた技術は、特許登録料を払うことで特許庁に登録されます。これには、まず1年目~3年目までの費用を一括で支払う必要があります。

そして、特許権を維持するには、4年目以降は毎年維持費用を納入する必要があり、その額は4年目~6年目、7年目~9年目、10年目~25年で段階的に高くなります(21年目以降については、延長登録の出願があった場合のみ)。

特許法の目的である「産業の発達」を促進するために、技術の陳腐化に応じて一定の独占期間を経て特許発明を自由発明とするための逆インセンティブとして、このような累進的な特許料設定となっています。

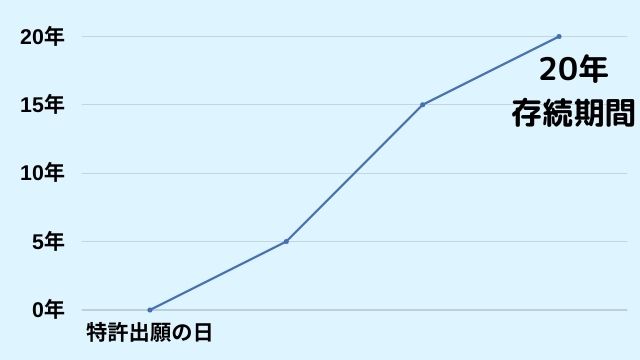

③20年で効力を失う

特許権は永久的なものではありません。特許出願の日から20年が存続期間であり、期間を過ぎると自社の技術としての独占的な権利は消滅します。(医薬品などの分野においては、状況により、延長登録出願をすることで最大で5年間のの延長が可能です)

まとめ

取得により技術の独占や収益など、さまざまなメリットを得られる特許権。その一方で、時間とお金がかかったり、20年を過ぎると効力が失われたり、といったデメリットも見受けられます。出願に臨むなら、取得によって起こるプラスマイナスの効果をしっかりと見極めることが重要となるでしょう。