「国内優先権制度」をご存知でしょうか。たとえば、Aさんの会社が発明Xにおける特許出願をすでに行なっていたとします。後日、その発明Xをもとにした新たな発明Yと改良発明Zが社内で考案されました。

会社では出願済みの発明Xに後続の発明YとZを加えた、広範囲での権利を取得したいと考えています。そこで、Aさんは出願済みの発明を基礎とした包括的な権利を得るべく、「国内優先権制度」を活用して出願を行なうことにしました。

本記事では、国内優先権制度の役割や仕組みについてわかりやすく解説します。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。国内優先権制度とは?

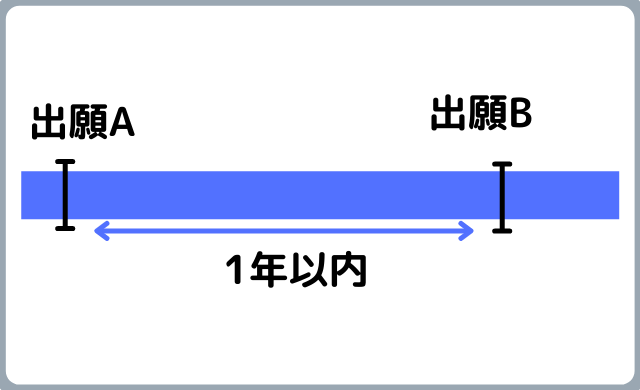

国内優先権制度とは、先の出願を基礎とした後の出願も含めて包括的に権利を取得できる制度です。優先権は、基礎となっている先の出願の出願日から1年以内に後の出願を行なうことで主張できます。

具体的な効力としては、新たな発明や改良発明のうち、先の出願における出願当初の出願書類に記された内容であれば、審査において新規性などの判断が先の出願時点を基準に行われることになっています。

国内優先権制度の活用要件

国内優先権を主張するには、次の要件を満たす必要があります。

出願人

基礎となっている先の出願と、後の出願を行なう際には、どちらも同じ出願人であることが求められます。また、出願人が複数名いる共同出願においてもその要件は変わらず、出願人の構成は完全に一致していなければなりません。

優先期間

原則として、国内優先権を主張して後の出願を行なうには、先の出願における出願日から1年以内の手続きが必要です。

ただし、例外もあります。まず、1年以内に後の出願を行なえなかった「正当な理由」があること。

さらに、理由がなくなった日から2ヶ月以内で、かつ期間経過後1年以内に、国内優先権の主張を伴う出願をすること。この2つの条件を満たしていると判断された場合、優先権の主張が認められる場合があります。ただし、必ずしも特許庁から「正当な理由」として認められるとは限らないため、可能な限り1年以内に手続きを行なうことが望ましいでしょう。

基礎となる出願の条件

国内優先権制度では、先の出願が次の4つの事項に当てはまらないことが要件とされています。

- なんらかの出願の分割に関わる新たな出願、特許権から実用新案権への変更および実用新案権から特許権への変更に係る出願、実用新案登録を基礎とした特許出願

(※出願の分割とは、明細書に2つ以上の発明が記載された出願の一部を新たな出願とすること) - 国内優先権を主張した出願の際に、放棄、取り下げ、または却下された出願

- 国内優先権を主張した出願を行なった段階で、査定や審決が確定されている出願

- 国内優先権を主張した出願の際に、実用新案登録が行なわれている出願

国内優先権制度のメリット

国内優先権制度では、後の出願の出願書類に記された内容のうち、先の出願における出願当初の出願書類に記された重複部分については、後の出願について出願公開がされたときに、先の出願について出願公開されたものとして扱われます。

それによって基礎となった発明Xの出願日と、発明Xをもとにした新たな発明Yや改良発明Zの出願日との間に他者が行なった重複部分の発明に関する出願などが排除されます。

また、この期間中に重複部分について公知となった場合でも「新規性」「進歩性」などの特許要件の判断は発明Xの出願時点を基準に行われるため、後の出願の新たな発明Yや改良発明Zについて「新規性」「進歩性」を失わないという効果を有しています。

また、基礎となる発明に加え、その発明に係る新たな発明や改良発明などの特許権を包括的に出願できるため、抜け漏れのない状態で技術開発の成果を保護することが可能となります。

優先権を主張した出願の活用例

国内優先権は、次のようなケースで広く活用されています。

実施例の拡充

たとえば基礎となる先の出願の請求項に「保温容器」と記載し、その実施例が「ホットコーヒーを一定の温度に保てること」であれば、請求項の「保温容器」を「高温の液体や個体の保温」に限定せざるを得なくなります。

しかしながら、優先権を主張して「アイスクリームを溶かさずに保存できること」「冷たい麦茶を4度以下に保てること」などの実施例が追記された場合、「保温容器」の冷温機能の全範囲を包括した権利を取得することも可能となるのです。

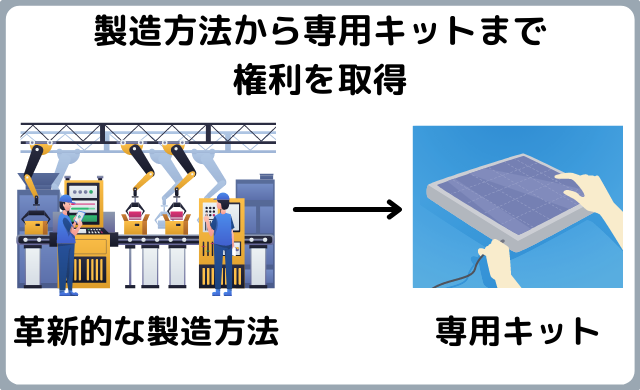

発明の単一性

たとえば樹脂粘土を使用した製品の革新的な製造方法を発明し、これを基礎とした出願を行なったとします。その後、先の出願に係る製造工程に適した専用キットが発明されました。

こうした場合には、国内優先権を主張した出願が適しています。国内優先権が認められれば、一つの出願で、製造方法から専用キットまで幅広く権利を取得することも可能となります。

上位概念化

たとえば、スマートフォンに貼って剥がせる保護シートについて特許出願をしたとします。

使用実験を行なってみると、この保護シートがフィーチャーフォンやタブレット、ノートパソコンなど、ディスプレイを有する電子機器全般に適用できる性能であることがわかりました。

そこで国内優先権を主張してディスプレイを有する電子機器全般に適用できる保護シートとして出願することで、スマートフォンを電子機器という上位概念に格上げして権利を取得することも可能となるのです。

補正代用

出願の際、明細書などに誤記や不明瞭な記載をしてしまった場合、補正書を提出して出願内容を補正することができます。しかしながら、その補正が「新規事項の追加」に該当する場合には審査において拒絶されてしまいます。

そこで国内優先権を主張して新たな出願を行なうことで、「新規事項の追加」に該当しない形で審査に臨むことができます。

国内優先権制度のポイント

国内優先権制度を活用する際は、次のポイントを念頭に置いておきましょう。

出願書類に記載のない事項

国内優先権を主張した出願を行なう際、すでに出願済みの発明において明細書などの出願書類に記されていない事項は優先権の適用外です。この場合、記載のない事項についての特許要件は、新たに出願を行なった際の出願日を基準として判断されます。

出願の取り下げに係るルール

国内優先権を主張して出願を行なうと、先の出願は当初の出願日から1年4ヶ月を経過した段階で出願が取り下げられたとみなされます。

国内優先権の主張を取り下げたい場合には、先の出願の出願日から1年4ヶ月経過前に手続きを行なう必要があります。取り下げの手続きが完了すると、先の出願は独立した出願として扱われます。

複数の国内優先権主張

2件以上の出願をもとに、国内優先権を主張した後の出願を2件以上行なうことができます。

この場合、後の出願は、基礎となる先の出願の中でもっとも早く行なわれた出願日から1年以内に手続きをしなければなりません。

累積的な優先権の主張

たとえば、すでに出願済みの発明XX(第一の出願)が存在します。これを基礎とした新たな発明YYの権利を得るために、出願の際に国内優先権を主張したとします(第二の出願)。

さらに、発明YYを基礎とした改良発明ZZについて、国内優先権を主張して出願が行なわれたとしましょう(第三の出願)。

この場合、第二の出願である新たな発明YYの明細書などに記載された事項の中で、第一の出願である発明XXの明細書などにも記載されている発明は、第三の出願である改良発明ZZでは優先権を主張することができません。

この方式で優先権が認められてしまうと、意図的に優先期間を先延ばしにすることができてしまうためです。

しかしながら、第三の出願である発明ZZの優先権が主張できないというわけではありません。

このケースでは、「第一の出願日から1年以内に第一の出願と第二の出願を基礎とする優先権の主張を行なう」ことで、第三の出願の優先権の主張が認められるようになります。

まとめ

期間や要件を遵守して活用することで、特許権を包括的、あるいは網羅的に取得できる国内優先権。発明の成果を抜け漏れなく自社の権利として保有するためにも、積極的に活用してみてはいかがでしょうか。