通販サイトや雑誌などに掲載されている便利グッズの紹介文に記載されている、「実用新案登録出願中」の表示。どのような制度であるかは知らなくても、なんとなく「オリジナリティのある商品なのだな」「従来の類似アイテムとは異なる特徴を持っているのだな」といった印象を持ち、その商品が気になってしまうという方は多いと思います。

では、実用新案とはそもそも何なのでしょうか? 実用新案に登録されることによって、どのようなメリットを得られるのでしょうか?そもそも、特許権と何が違うのでしょうか?

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。

当サイト監修者:日本知財標準事務所 所長 弁理士

齋藤 拓也

1990年株式会社CSK(現SCSK株式会社)に入社、金融・産業・科学技術計算システム開発に従事、2003年正林国際特許商標事務所に入所。17年間で250社以上のスタートアップ・中小企業の知財活用によるバリューアップ支援を経験。現在は、大企業の新規事業開発サポートや海外企業とのクロスボーダー 案件を含む特許ライセンス・売買等特許活用業務等に携わる。特許権と実用新案権の違いとは?

特許権と実用新案権は似通った要素が多く、具体的な違いを知らないという方が大勢います。ここでは、保護対象、登録に必要な条件、審査方法、登録までにかかる期間と費用、保護期間、権利行使について、項目ごとにそれぞれを比較してみます。

保護対象

まず、それぞれの権利を取得することで保護される対象を確認してみましょう。特許によって保護される対象は、「発明」です。特許法には、保護内容についてこのような記載があります。

「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。(特許法第1条より)」

一方、実用新案によって保護される対象は、「考案」です。実用新案法には、保護内容についてこのような記載があります。

「この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。(実用新案法第1条より)」

ここで注目しておきたいのが、「発明」に含まれる対象と、「考案」に含まれる対象です。

実用新案権により保護される「考案」には、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」との説明があります。しかし、特許権により保護される「発明」には詳細な記述がありません。

これは、実用新案権においては保護対象が細かく限定されていることに対し、特許権では実用新案権に含まれない素材や方法そのものでも登録が認められるためです。

登録に必要な条件

次に、特許法では、特許登録の条件について

「この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。(特許法第2条より)」

と規定されています。一方、実用新案法では、実用新案登録の条件について

「この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。(実用新案法第2条より)」

と規定されています。単純な見方をするならば、より高度なアイデアが特許、ちょっとしたアイデアが実用新案という考え方ができるでしょう。

実際に、実用新案には、掃除や調理など、生活を豊にする便利グッズなどが多数登録されています。

審査方法

特許権を取得するには、従来すでに知られている「発明」となんらかの相違点があることを示す「新規性」、基本知識を有する同業者が容易に考えつかず、従来の技術の焼き直しや組み合わせただけではない「発明」であることを求める「進歩性」などが重視されています。

特許権とは、特許庁において、これらを審査を通過することで初めて得られる権利なのです。

登録までにかかる期間と費用

特許権を取得するには、出願から方式審査、実体審査、場合により拒絶理由通知や拒絶査定を受け、最終的に特許査定を受けて、登録までに1年半~数年程度の期間がかかります。

費用は、特許出願料14,000円、出願審査請求料138,000円+(請求項の数×4,000円)、第1年から第3年まで毎年 2,100円+(請求項の数×100円)を特許庁に納める必要があります。

| 特許出願料 | 14,000円 |

| 出願審査請求料 | 138,000円+(請求項の数×4,000円) |

| 第1年~第3年 | 毎年 2,100円+(請求項の数×100円) |

さらに、出願前後の調査や出願書類作成などを弁理士に依頼した場合、数十万円程度の費用が別途発生します。

一方、実用新案権は、出願から方式審査、基礎的要件審査を経て、登録までにかかる期間は6ヶ月程度です。

費用は、実用新案出願料14,000円、実用新案登録料2100円+(請求項数×100円)×3年分を特許庁に納める必要があります。

| 実用新案出願料 | 14,000円 |

| 実用新案登録料 | 2100円+(請求項数×100円)×3年分 |

また、特許権と同様に、調査や書類作成を弁理士に依頼する場合は別途費用が発生します。

保護期間

特許権が保護される期間は、出願日から最長20年。実用新案権が保護される期間は、出願日から最長10年です。

| 保護期間 | |

| 特許権 | 出願日~最長20年 |

| 実用新案権 | 出願日~最長10年 |

権利行使について

特許権は、登録が認められれば権利行使に制限はありません。自社の「発明」を独占できたり、ライセンス使用料を得たり、といったさまざまなメリットを享受できます。

一方、実用新案権は、登録されるだけでは権利を行使できません。これは、審査が新規性・進歩性などを問わないものであり、権利を行使することによって第三者が不測の損害を被る恐れがあるためです。

しかし、トラブルなどの際に実用新案の権利を行使したいという権利者のために、実用新案技術評価という制度があります。また、この制度によって作成された資料を実用新案技術評価書と呼びます。

これは、実用新案登録をした「考案」について、権利の有効性を客観的に評価できる資料を権利者や第三者に提供するためのものです。その「考案」に関する新規性・進歩性などの有無を特許庁審査官が評価します。

つまり、実用新案権を取得しても、それだけでは第三者に自社の実用新案権を侵害された際、然るべきアクションをとることができません。

特許庁審査官からの評価を経て、新規性・進歩性について肯定的な記載がなされた実用新案技術評価書を提示し、警告した後でなければ、せっかくの権利を行使することができないのです。

特許権と実用新案権、どちらが良いか?

結局のところ、特許権と実用新案権、どちらに登録をするのがベストなのでしょうか?

先述のとおり、特許権と実用新案権には、それぞれメリット・デメリットがあります。

特許権

「最先端の技術を発明し、その権利を長く活用したい。自社製品のブランド価値を高め、ライセンス収益を得たり、自社の技術力の高さをアピールしたりしたい」と考えるなら特許権

実用新案権

「ちょっとしたアイデアを考案したので、費用などを安く抑えて製品の魅力をアピールしたい。新規性や進歩性にはあまり自信はないが、このアイデアを広めることで多くの人々の役に立ちたい」と考えるなら実用新案権

という見方もできますが、一朝一夕で判断するには非常にデリケートな問題でしょう。実際に、事務所を構える弁理士の間でも、特許権と実用新案権に対する意見は分かれています。

実用新案権を否定する弁理士からは、

- 「実用新案技術評価書で権利を行使できるほどの評価を得られるアイデアならば、そもそも特許権を取得できるはずだ」

- 「新規性・進歩性に乏しいアイデアを登録すること自体が費用や時間の無駄になる」

といった声も上がっています。

登録が完了すれば制限なく権利を行使できる点、長期に渡って権利が保護される点を考えれば、どちらかで悩むぐらいなら特許権を取得したほうが賢いという考え方にも肯けます。

一方、それだけの権利を行使できるからこそ審査に時間とお金がかかり、厳しい基準が設定されていることが特許出願を尻込みしてしまう要因であることも事実です。

自社で編み出された技術が「発明」であるのか「考案」であるのか、新規性や進歩性をアピールすることができるのか、といった要素を鑑みながら、ノウハウを持つ弁理士に相談して最終的な判断を下すのが良いでしょう。

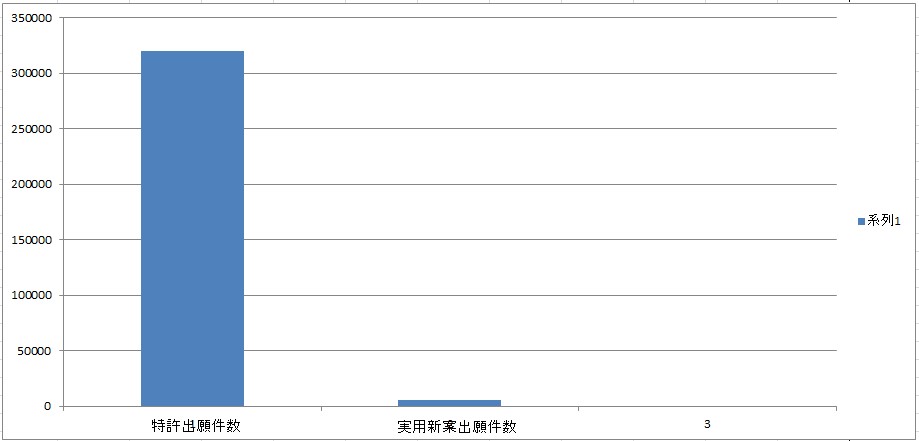

実際には、日本国内の特許出願件数が約32万件程度(2018年)であるのに対して、実用新案登録出願件数は5,300件程度(2018年)と大きな差があります。

まとめ

特許権と実用新案権には、それぞれメリットもあれば、デメリットもあります。特に特許権については、出願しても必ず登録される保証はなく、時間とお金をかけても最終的に権利を取得できない可能性もゼロではありません。

しかし、どちらの権利も軸となる考え方には、「権利が保護されることで技術の利用を拡大させ、技術を国全体の財産として、産業の発展に繋げていきたい」という想いが込められているのです。

特許権と実用新案権は、自社の技術が客観的に評価され、ブランドイメージや企業価値を向上させると共に、権利を守り収益を生み出すツールとして重要な存在です。権利や登録表示をうまく活用することで、あなたの携わるビジネスも、より飛躍していけるかもしれません。